누구나 하는 인터넷 공유, 네트워크 공유

누구나 하는 인터넷 공유, 네트워크 공유 올린이 : pop4907

초보자들을 위한 네트웍의 전반적인 흐름과 개념

<하드웨어적인 구성방식>

1. 네트웍의 개념

우리는 너무나도 쉽고 편리하게 인터넷이라는 문화를 접할 수 있다. 하지만 이 인터넷의 보급을 위해 대한민국은 무던한 노력을 하여왔던 것이다. 그러나, 정작 사용하는 사용자들은 이 네트웍의 정확한 의미를 모르는체 그냥 사용을 하고 있는 것이다. 마치 자동차의 구조 원리를 모르는채 그냥 구입을 하여 타고 다니듯이 말이다. 하여, 필자는 이번 기회를 통해 네트웍의 개념에서부터 네트웍을 이루는 연결고리, 각 그룹간에 사용되는 장비를 비롯 통신에 관련된 약속된 부호체계등을 정리해 볼려고 한다. 네트웍이라 함은 그 말의 정확한 어원은 방송망이라는 것에서 출발을 한다. 이 의미의 정확한 의미를 알고자 한다면 이곳(nettwork)에서 확인을 하기 바란다.

2. 네트웍의 전반적인 흐름

이 흐름을 모르고 네트웍을 이야기 할 수 없을 것 같다.

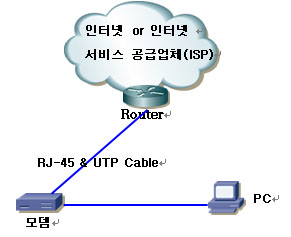

상기 그림은 아주 간소화 시켜놓은 그림으로 네트웍 구성의 하드웨어적인 방식으로 가장 기본이 되는 그림에 해당이 된다. 그림에서 본 봐와같이 인터넷 서비스공급업체(ISP – 이하 ISP로 통일함)에서 각 가정으로 인터넷 신호를 보내기 위한 장비들이며, 구성원리는 그림과 같은 것이다.

일반적으로 집에서 앉아 컴퓨터를 켜고 네이버나 야후와 같은 검색 사이트를 주소적는란에 글자를 치고 엔터를 누르는 순간, 그 데이터는 위의 그림처럼 연결된 카테고리를 통해 ISP에 전달이 되고, 그와 동시에 해당 업체와 연결된 구간을 지나 데이터를 가지고 오는 것이다.

이는 전화통화와 같다고 생각을 하면 이해가 빠를 것이다. 즉, 수화기를 들어 번호를 누른다는 것은 주소를 적는것과 같은 의미이며, 수화기에서 들려오는 수화음은 데이터가 이동되는 것이라 할 수 있으며, 상대방에서는 벨소리가 울리는 것은 호출을 하여 데이터를 요구하는것과 같은 것이다.

그렇다면, 전화에도 전화번호라는 것이 있으며 이것을 통해 상대를 정확하게 호출을 하여 통화를 하게 되는것인데 우리가 사용하는 인터넷 역시 특정 신호가 존재하지 않으리라는 법 또한 없는 것이다. 컴퓨터에서 사용하는 신호(부호)라는 것은 국제규격(IEEE)에 의한 통신 프로토콜이라는 것이 있는 것이다. 이 프로토콜을 이용하여 컴퓨터는 서로 통화(데이터 전송)를 하는 것이다.

3. 네트웍에는 통신 프로토콜이 있다

통신 프로토콜은 종류가 많다. 사용하는 목적에 따라서 그 용도도 다양하게 사용이 되는 것이다.

흔히 너무나도 널리 알려진 TCP/IP라는 단어를 독자들은 잘 알것이다. 이 TCP/IP를 줄여서 우리는 IP통신이라 한다. 이 IP통신 역시 통신 프로토콜에 해당을 하는 것이다.

프로토콜은 TCP/IP이 외에도 NetBios라는 것과, IPX라는 것이 있다. 아마도 상당히 잘 알 것이라 생각된다. 의미에 대해서 상세하게 나열을 하기 시작을 하면 아마도 책 한권의 분량은 족히 나올것이며, 솔직히 말해 필자 역시 사용용도에 대한 정확한 분석을 하기엔 아직 지식이 부족하다.

NetBios : 네트워크의 기본적인 입출력을 정의한 규약으로 미국 IBM이 작성한 통신용 API.

공유를 위한 통신 프로토콜로 생각을 하면 된다.

IPX : 근거리 통신망인 NetWare에서 사용하는 통신규약.

동일 클래스안의 PC대 PC끼리 통신을 할 수 있는 프로토콜로 생각을 하면 된다.

TCP/IP : 인터넷상에서 호스트들을 서로 연결시키는 데 사용되는 통신 프로토콜.

우리가 가장 많이 사용하는 프로토콜이며, 쉽게 전화번호라고 생각을 하면 될 것이다.

적어도 이 세가지는 기본적으로 이해를 해야만이 네트웍에 대한 의미를 알 수 있을 것이다. 굵게 마킹이 된 글씨들은 사전적인 의미이며, 그 뒤에 첨부된 설명은 이해를 돕기 위해 필자가 임의적으로 정리한 것이다.

4. 네트웍에 사용되는 장비들

네트웍(인터넷)을 하기 위해서는 하드웨적인 장비가 필수 불가결하게 존재한다. 기본적인 컴퓨터(PC), 모뎀, 허브&스위치, 라우터 등이 있다. 이 장비들 말고도 엄청나게 많은 장비가 존재를 하지만, 그 이상은 독자들에겐 필요가 없는 장비에 해당이 될 것이다.

컴퓨터 – 이것은 굳이 설명이 필요없으리라 생각된다.

모뎀 – 랜카드에서 발생된 신호를 멀리 전송하기위해 신호를 변환시켜준다.

허브 – 일명 브릿지라고도 한다. PC와 PC를 연결시켜주는 매개체에 해당한다.

스위치 – 허브와 같은 기능을 하지만, 조금 다르다.

라우터 – 데이터들이 제 자리를 찾아 잘 갈수 있게끔 해주는 장비이다.

라우터에는 너무나도 많은 기능들이 있지만, 우리가 쉽게 접할 수 있는 공유기의 어머니라고 생각을 하면 된다. 즉, 라우터에는 NAT(Network Address Translation) – 공인 IP값을 사설(사내)망으로 전환시켜주는 기능이 존재하며 이 기능은 쉽게 설명을 한다면, IP값을 사설망으로 바꾸면서 원하는 만큼 만들 수 있다는 것이다. 공유기는 이 NAT기능을 일부 가지고 사용을 하기 때문에 하나의 IP값(한 개의 인터넷 라인)만 들어왔을시 공유기를 사용하여 IP값을 변환시켜 여려개의 IP값으로 사용을 하게끔 만들어 주는 장비가 되는 것이다. 그 외에 공유기에는 스위치가 가지는 기능도 조금 포함이 되어 있으며, 또한 보안장비가 가지는 몇가지 장점들을 가지고 있는 경우도 몇몇의 제품에는 존재를 한다. 그렇기 때문에 공유기의 가격이 천차만별로 차이가 나는 것이다.

허브와 스위치의 차이점을 조금 더 설명을 하자면, 모든 인터넷 장비에는 MAC Address(맥 어드레스)라는 고유 주소가 존재를 한다. 이 맥 어드레스는 접근제어 부분층에 속하며 통신신호가 가장 먼저 접하게 되는 것이다. 즉, 우리가 어떤 집을 찾아갈 때 주소를 보고 찾아가는것인데 이 주소는 IP주소로 생각을 하면 될 것이며, 집 앞에서 초인종을 누르기전에 문패(혹은 주소적인 표지)를 보고 다시금 확인을 하는데, 이 문패에 해당한다고 생각을 하면 이해가 빠를 것이다. 허브는 이 맥 어드레스와 상관없이 로컬PC(호출하는자)에서 호스트PC(호출 받는자)까지 신호를 무작위로 계속 보내게 된다. 이 경우에 문제는 호스트와 로컬이 한대씩만 존재를 할 경우엔 문제가 되지 않지만, 로컬사용자가 다수라면 하나의 호스트에 호출하는 사람이 많다는 것이며, 이를 처리하는 호스트는 무작위로 로컬에게 정보를 던지게 된다. 이 경우 로컬은 그 정보를 제대로 받지 못해 다시 호출하는 경우가 발생하게 되는데, 결국 시간적인 손해를 보는 것이다.

하지만, 스위치의 경우에는 맥 어드레스라는 것을 이용한다. 즉, 다수의 로컬사용자가 호스트를 호출하여 데이터를 요구하더라도, 호스트는 그 정보들을 무작위로 보내지만, 스위치에서 누가 어떤 정보를 요구했는지 기억을 하기 때문에 해당정보를 정확하게 로컬PC에 전달이 가능한 것이다. 이 경우에는 허브와는 달리 시간적인 소모가 줄어들게되어 그 속도가 보다 빨라지게 되는것이다.그래서 요즘은 허브라는 장비는 거의 전자상가에서 찾아볼 수 없을정도 퇴물이 되고 만 것이다.

여기까지가 네트웍의 전반적인 흐름 중 하드웨어적인 구성방식과 그 장비를 설명한 것이다.

<네트웍 구성의 소프트웨어적 구성(설정)>

우리는 인터넷을 사용하고 싶을 때 인터넷 서비스 공급업체(ISP)에 문의를 하여 일정금액의 금액을 지불하고 인터넷을 이용을 한다. 처음 설치를 할 경우에는 설치기사가 나와서 모든 설정을 알아서 다 해 놓고 인터넷이 되는지까지 확인을 한 후 서류를 받아가게 된다. 허나 문제는 그 기사가 가고 난 후, 사용을 잘 하다가 컴퓨터를 이동할 경우 라인의 문제에서부터 프로그램 설정까지 모든 문제를 스스로가 안아야 한다는 것이 초보자들에겐 가장 큰 문제이며 골치거리가 되는 것이다. 여기서는 이 네트웍 설정을 윈도우 환경에 맞춰 설정하는 방법을 적어보도록 하겠다.

모뎀에서 나오는 회선을 컴퓨터의 랜카드에 연결을 한 후, 인터넷을 사용할 수 있다. 하지만, 대부분의 초보자들은 ISP에서 신호가 정확하게 넘어오고 있는지 잘 모르는 경우가 허다하다. 모뎀을 자세히 보라. 모뎀에는 영어로된 글자가 있으며 그 영어 주변에는 LED등이 있을 것이다. 파워를 넣고 가만히 지켜보면 LED등이 쭈~욱 들어올 것이다. 그 중에서 가장 눈여겨 볼 것은 바로 Link라는 LED등이다. 이 링크라고 적힌 LED등이 점등이 되지 않고 계속 들어와 있어야 ISP에서 오는 신호를 모뎀이 제대로 받고 있다는 증거가 되는 것이다. 이 등이 점등이 된다면 아마도 컴퓨터는 인터넷이 되지 않을 것이다. 참고로, 허브나 스위치, 공유기 등에서 등이 점등되는것과는 전혀 다른 의미이니 반드시 모뎀의 링크부분을 확인 하기 바란다.

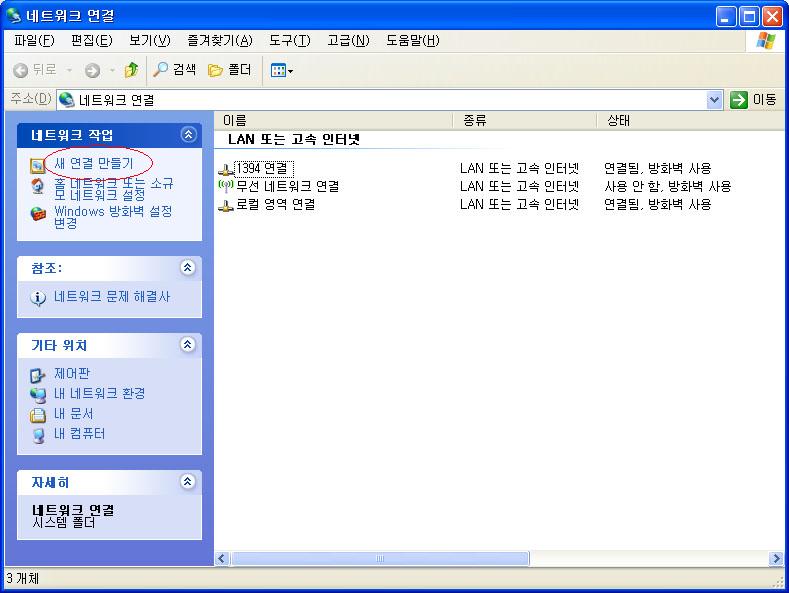

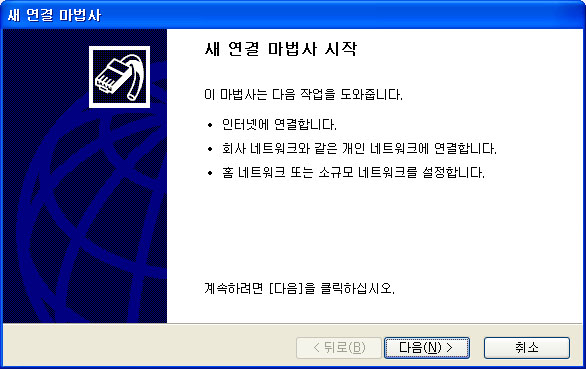

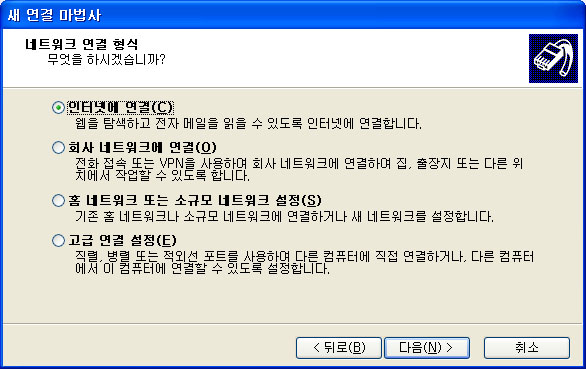

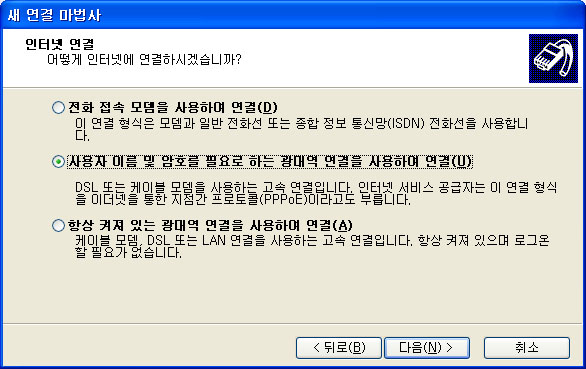

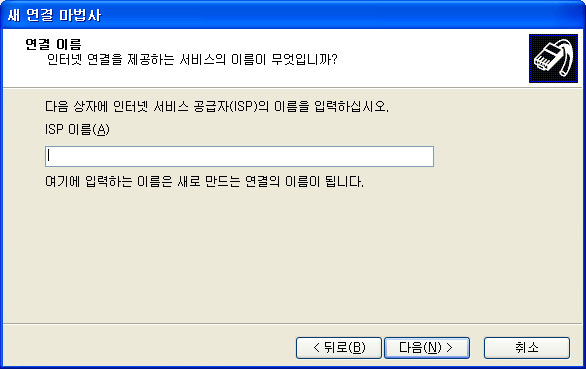

링크가 제대로 잡힌다는 것은 이제 인터넷을 할 수 있는 준비가 다 되었다는 것이다. ISP마다 제각각 보내는 신호가 조금씩 다르다. 그렇기에 각각 사용하는 회선도 조금은 다르다. 하지만 결국 말단인 로컬PC 또는 모뎀에 들어오는 회선은 전부 UTP Cable이다. 어떤 집에서는 모뎀을 켜고, 컴퓨터를 켜면 별도의 소프트웨어없이 그냥 인터넷이 되는데, 어떤집에서는 연결 프로그램을 실행시켜야만이 되는경우가 아직도 존재한다. 이 연결 프로그램을 사용하는 것은 ISP가 전화망을 이용하여 신호를 보내는 경우인 셈이다. 즉, KT가 대표적이다. 메가패스를 사용하는 사람들 중에서는 일부 연결프로그램을 사용하는 경우가 종종 있다. 그럼 연결 프로그램을 만드는 방법을 그림과 함께 설명을 하겠다.

우선 네트웍 환경의 속성에 들어가야 한다.

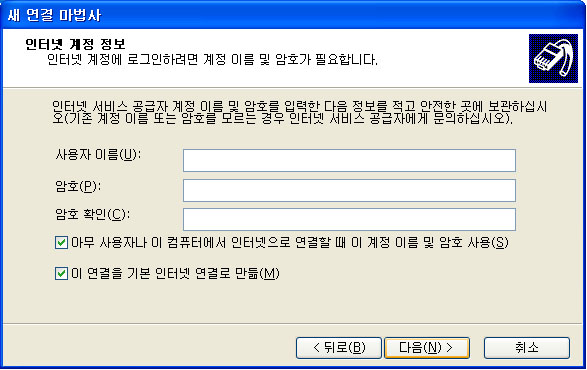

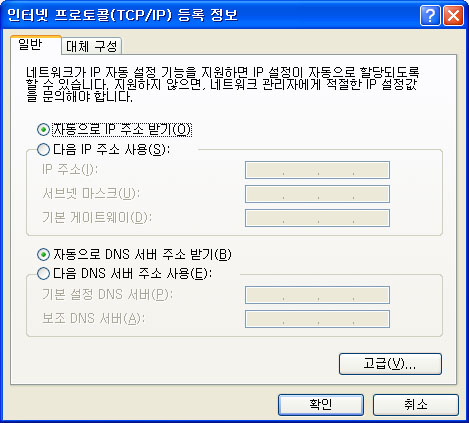

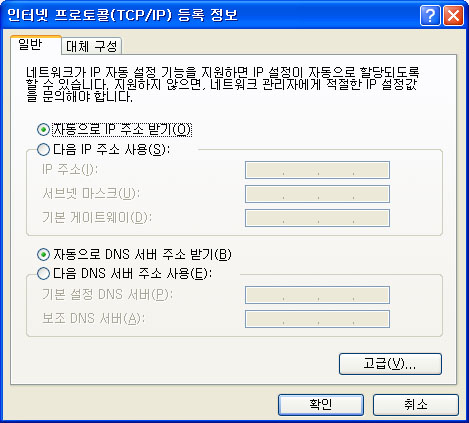

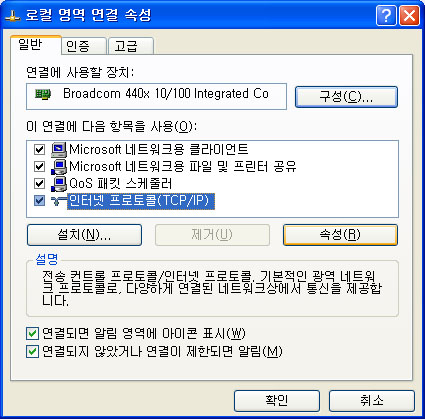

사용자 이름엔 ID, 암호는 PW. 여기서 ID, PW는 ISP로부터 신청한 아이디와 패스워드를 넣으면 된다. 이렇게 해서 연결프로그램을 만드는 것이다. 이렇게 했는데도 인터넷이 되지 않는 경우가 종종 있다. 이럴경우엔 TCP/IP를 확인해 봐야 한다. 간혹 TCP/IP에 IP값을 임의적으로 지정해 놓아서 인터넷이 안되는 경우가 종종 있는 것이다. 그럴 경우의 설정은 아래 그림을 참조하기 바란다.

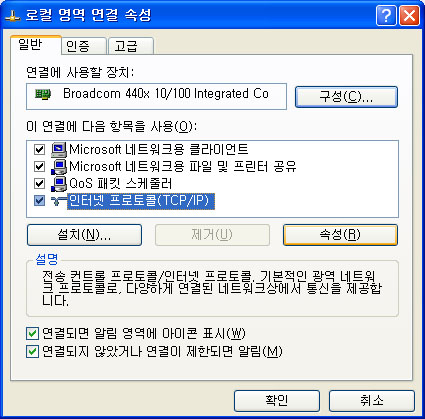

네트웍 속성에 들어가서 해당 로컬영역의 속성에 들어가면 좌측 그림이 뜬다. 거기서 선택된 것과 같이 선택을 한 후 속성을 누르면 오른쪽 그림처럼 되며, 여기서 반드시 독자들은 자동으로 전부 해 놓으면 된다. 어떤 특정 단체나 그룹에 속하지 않는 한, 모뎀에서 오는 회선을 바로 랜카드에 연결시에는 위와 같은 방법으로 하면 별 무리 없이 인터넷 설정을 할 수 있을 것이다. 여기서 한국통신이 아닌 두루넷과 같이 케이블 모뎀을 사용하는 경우에는 그냥 컴퓨터를 켜게되면 그냥 인터넷을 사용할 수 있을 것이며, 이 경우엔 위와 같은 방법의 연결 프로그램을 설정할 이유가 전혀 없을 것이다.

이제는 공유에 대해서 설명을 하겠다.

공유에는 PC대 PC끼리 연결을 의미하는데, 그 방식에는 여러가지가 있다. 첫 번째로 그냥 컴퓨터끼리 연결을 바로 하는 경우가 있고, 두 번째로 허브나 스위치와 같은 장비를 이용해서 연결을 하는 방법이 있으며, 세 번째로 공유기를 이용을 하여 공유하는 방법이 있다. 그 외에도 여러가지 방법이 존재를 하나, 여기선 이 세가지만 알아두면 괜찮을꺼 같다. 첫 번째로 컴퓨터끼리 연결을 하는 방법에는 장비가 케이블이다.

크로스 케이블이라 하여, 일반 UTP Cable을 보면 끝 부분에 RJ-45라는 투명 플라스틱으로 된 커넥터가 있다. 이 커넥터를 뒤집어보면 케이블 색상을 볼 수 있게 되는데, 그 색상이 등색부터 오른쪽으로 가면서 고동색으로 연결이 되어 있는 것을 볼수있다. 한쪽 커넥터가 같은 색으로 모두 연결이 되어 있으면 이것을 보고 다이렉트 선이라 한다. 하지만, 등색과 녹색이 서로 바뀌어서 한쪽 커넥터와 배열되어 있는 순서가 서로 다른 것을 크로스 케이블이라 한다. 컴퓨터끼리 바로 연결을 하기 위해서는 반드시 이 크로스 케이블을 이용을 해야만 한다.

다음으로 각 컴퓨터의 랜카드에 IP값을 넣어야만 한다. 위에서는 IP값을 그냥 자동으로 해 두면 된다고 하였지만, 이 경우에서는 반드시 IP값을 넣어야만 한다. 이유인즉, 우리가 사용하는 랜카드는 서로 다른 랜카드와 통신을 할 때 반드시 TCP/IP라는 통신프로토콜을 사용한다고 위에서 설명을 해 놨을 것이다.

그렇기 때문에 이 TCP/IP프로토콜을 이용하여 통신을 하기 위해서는 반드시 IP값이 존재를 해야만 한다. 하지만, 이렇게 적어놓으면 반드시 의문을 가질 것이다. 왜냐하면 인터넷을 하기 위해서도 랜카드와 UTP Cable과 연결을 하는데, 왜 거기선 자동으로 해 놓는데 여기선 값을 넣어야만 하는지를… 이유는 ISP는 또 다른 장비(DHCP 서버– IP 자동 할당 서버)를 사용하기 때문이다. 여기선 그러한 장비가 없기 때문에 임의적으로 그 값을 넣어야만 하는것이다.

위의 그림에서 『다음 IP 주소 사용』에 클릭을 한 후

IP 주소 : 10.10.10.X (단 2~254 범위 내의 숫자를 입력해야만 한다!)

서브넷 마스크 : 255.255.255.0

기본 게이트웨이 : 10.10.10.1

이 값을 각 컴퓨터마다 동일하게 넣으면 된다.(PC마다 X는 서로 달라야 한다!)

네트웍환경을 더블클릭해 보면 상대방 컴퓨터가 나올것이다. 하지만 경우에 따라서 나오지 않는 경우도 있다. 이 경우에는 직접 입력을 해야만 한다.

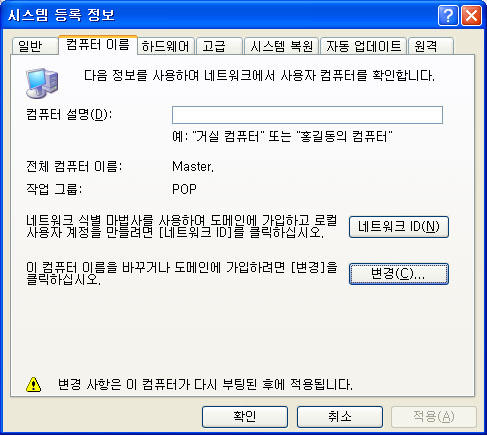

위의 그림에서 『전체 컴퓨터 이름』인 Master을 확인 할 수 있다. 이 이름을 확인 후,

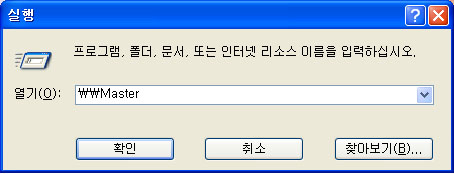

시작 -> 실행 -> \\Master 이렇게 입력을 한 후 확인을 누르면 5~10초 후 나타나게 될 것이다.

이렇게 하였는데 나타나지 않을 경우에는 다음을 참고한다.

위의 그림에서 보면 『Microsoft 네트워크용 파일 및 프린터 공유』라는 프로토콜이 없다면 NetBios프로토콜이 잡히지 않았다는 것이다. 이 프로토콜이 없다면 아무리 하여도 (네트워크용 파일 및 프린터 공유가) 보이지 않을 것이니 이것을 확인 하기 바란다. 만일 없다면 설치를 눌러 프로토콜을 더블클릭하여 보면 나타날 것이며, 그것을 반드시 설치해야만한다.

이 부분은 앞으로 허브&스위치 공유와 마찬가지이며, 공유기를 사용하여 연결을 하여도 마찬가지로 해당이 된다.

허브&스위치로 공유를 할 경우에는 크로스 케이블이 아닌 다이렉트 케이블로 허브&스위치에 각 컴퓨터를 연결하면 된다. 방법은 위와 똑 같다. 반드시 임의의 IP값을 줘야만 컴퓨터끼리 서로 통신을 할 수 있다. 요즘 가장 많이 사용을하고 가장 보편화된 공유기 사용법은, 허브&스위치와 마찬가지로 장비가 공유기로 대체된다는 것뿐 다른점은 없다. 하지만, 가장 중요한 것은 임의의 IP값을 별도로 넣을 필요가 없다. 공유기에는 DHCP서버 기능이 있기 때문에 공유기를 셋팅하여 본 사람이라면 충분히 이해를 할 것이라 생각한다.

여기서 공유기 셋팅법에 대해서는 언급을 하지 않겠다. 이유는, 공유기마다 셋팅방법이 다 다르며, 하나하나 다 열겨하기에는 너무나도 벅차기 때문이다. 공유기를 정식으로 구매를 하였다면 매뉴얼을 보고 충분히 셋팅을 할 수 있으리라 생각한다. 마지막으로 프린트 공유에 대해서 설명을 하겠다.

마스터 컴퓨터에 LTP1 혹은 USB로 프린트 S/W까지 설치가 다 되었다는 것을 기본으로 생각하고 설명을 진행하겠다. 프린트기가 설치가 정상적으로 되었으면, 마스터 컴퓨터에서 프린트 설정으로 들어가보면 제조사 프린트기 명이 나올 것이다. 그 프린트기 아이콘에서 오른쪽 버튼을 눌러보면 공유라는 항목을 발견할 수 있을 것이다. 공유를 눌러 공유를 하자! 공유를 누르면 공유될 당시 이름을 적으라고 하는데 대충 이해하기 쉬운 용어로 적으면 된다.

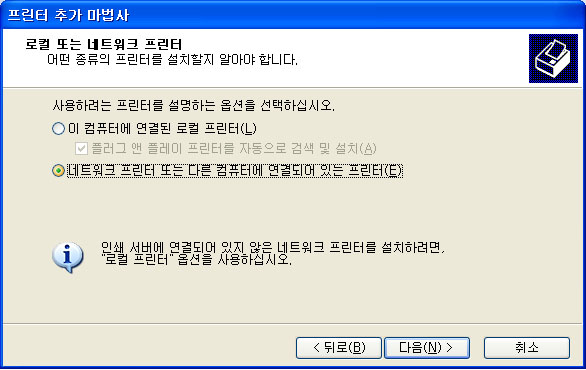

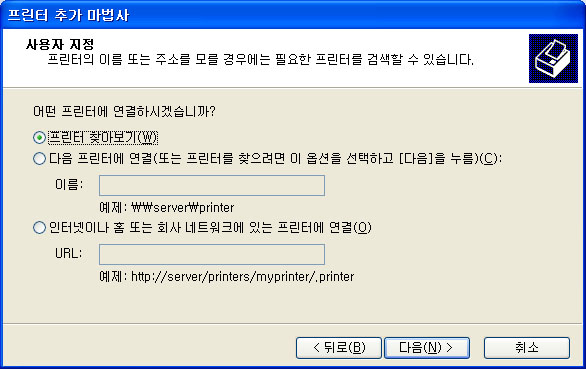

이렇게하면 공유가 끝난다. 문제는 세컨드 컴퓨터(프린트기가 설치되지 않은 컴퓨터)에서 마스터 컴퓨터를 찾아야만 한다는 것이다. 처음 네트웍을 구성하게되면 나타나지 않는다. 그래서 위에서 언급을 하였듯이 마스터 컴퓨터를 실행단추를 이용해서 찾아야만 한다. 찾아보면 아마도 프린트기가 공유되어서 화면에 나올 것이다. 그림을 준비하려고 했지만, 현재 노트북한대밖에 없어서 그림이 준비가 되지 않은점을 양해 바란다. 네트웍환경에서 프린트기가 보이면, 세컨드 컴퓨터에서는 이제 준비가 된 것이다. 프린트 및 팩스에 들어가서 왼쪽 메뉴에 있는 프린트 추가를 클릭한다.

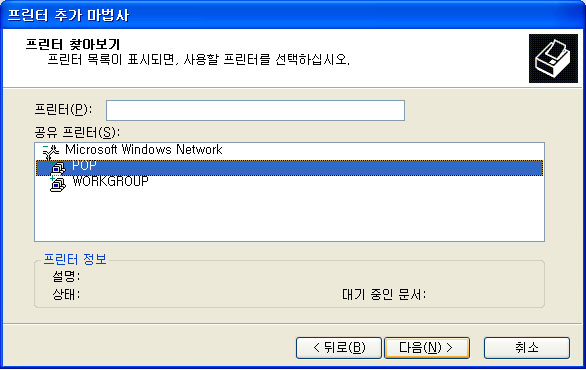

위 순서대로 하여 작업그룹에 마스터 컴퓨터가 보이지 않으면 경로를 찾아가야만 한다. 그래서 위에서 네트웍환경에서 마스터 컴퓨터가 보이는지 반드시 확인을 해야만 한다고 한 것이다. 커서를 옮기면서 찾아보면 마스터 컴퓨터를 발견할 수 있을 것이고, 하위폴더에 프린트기가 있을 것이다. 그래서 다음을 누르면 프린트기마다 조금은 다르지만 대체로 삼성꺼 같은 경우에는 자동으로 세컨드 컴퓨터에 프린트 설치 S/W가 설치되지만, 그렇지 않은 경우에는 세컨드 컴퓨터에 프로그램을 넣어서 설치를 해야만한다. (단, 여기서 주의할 것은 미리 설치를 하는 것이 아니라 위의 순서대로 하면서 설치 S/W를 넣어라고 할 때 넣어서 설치하는 것이 바람직하다!)

이렇게 설치를 하면 세컨드 컴퓨터에도 프린트 및 팩스에 들어가보면 프린트기가 한 개 올라와 있을 것이다.

Tip!!

인터넷 공유와 로컬 공유의 차이점…

인터넷 공유는 우리가 말하는 흔히 그냥 인터넷이라고 생각을 하면 된다. 로컬 공유라는 것은 그냥 컴퓨터와 컴퓨터끼리의 연결을 생각하면 된다. 이렇게 설명을하면 잘 이해가 되지 않을 것이다. 우선 로컬 공유에 대해서 조금 더 설명을 한다면, 인터넷 연결이 되어 있던지 안 되어 있던지 중요한 것이 아니다. 어차피 통신이라는 것은 IP통신을 해야만 하는것이기 때문이다.로컬은 말 그대로 로컬(지역) 공유인 것이다. 즉, 특정 지역(그룹)으로 묶여 있다고 생각을 하면된다. 내가 임의적으로 IP값을 주던지 아니면 공유기를 이용을 하던지 상관없다. 분명한것은 특정 지역이나 그룹내에서만 공유를 하는 것을 의미한다.

인터넷 공유라는 것은 지역이나 그룹 등 장소에 구애를 받지 않는다. 상당히 좋은 공유방법인 셈이다. 하지만, 단점이 있다. 바로 인터넷이 되어야 한다는 점이다.

예를 들어, 특정회사가 있다. 이 회사에서 정보를 서로 공유를 하면서 업무를 본다고 가정을 해 보자. 자재의 입출력관리 시스템을 컴퓨터로 한다고 생각을 할 때, 자료저장을 하는 메인 서버(컴퓨터)에는 로컬로써 네트웍 연결을 하지 않을 수 없게된다. 게다가 업무를 함에따라 발생되는 모든 서류를 서버에 저장을 하는 경우에는 회사내 모든 컴퓨터가 이 서버와 로컬 공유가 이루어지는 것이다.

하지만, 외근이 많은 영업사원의 경우를 한번 생각해 보자. 이들은 외부에서 회사내에 있는 메인서버에 연결이 되면 업무를 하는데 상당히 편리할 것이다. 자신이 만들어놓은 데이터를 외부에서 손 쉽게 볼 수 있다면 편리하지 않을 수 없다. 이 경우에는 인터넷이라는 라인을 이용해서 회사에 있는 메인 컴퓨터에 연결이 되는 것이다. 바로 이 경우를 놓고 인터넷 공유라고 하는 것이다.

그럼 모든 회사가 이렇게 만들어놓으면 좋지 않겠는가? 하지만, 여기서 또 다른 문제가 발생을 하게 된다. 바로 보안이라는 치명적인 문제를 안게 되는 것이다. 동종업계의 회사에 있는 사람들이 사이트 주소를 알아서 찾아가거나, 혹은 불 특정인이 이리저리 검색을 하다가 이 회사의 메인 컴퓨터에 들어갔다고 가정을 해보자. 회사로 봤을 땐 엄청난 손실이 야기 될 수 있는 소지가 충분하다. 손실의 범위는 굳이 말을 하지 않아도 될꺼라 생각한다. 많은 관공서를 비롯해서 많은 회사가 이 보안 때문에 상당히 많은 과제를 앉고 살아가고 있는 것이다.

대부분의 사람들이 이 글을 읽고 네트웍의 개념을 알았다면 그것으로 필자는 충분히 만족을 한다. 특별히 잘나서, 혹은 특별히 많은 지식을 가지고 이 글을 적은 것은 절대적으로 아니다. 그저 몇 년간 통신회사에서 업무를 하면서 생긴 노하우와 업무를 위해 배워왔던 지식들을 나열한 것 밖에 되지 않는다.

하지만 여기까지 읽어준것에 대해 감사를 하며, 이제 이 글을 마친다…

출처 : [직접 서술] 직접 서술 : LEE Jong-Chang 상당히 미흡하지만 읽어주셔서 감사합니다.